当我在曼卡托会院的档案库发现了那些自传,我和吉姆•莫提梅几乎立刻就知道它们类似某种化石——奇迹似地保存了过去的片段,可能可以帮助我们更清楚了解这些修女在生命早期的心智功能。但是吉姆和我几乎没有任何具体的概念,完全不知道该如何将这些片段组合成可辨识、有意义的形态。但是两位新同事让我们知道该在哪里挖掘,以及如何评估我们找到的东西。 我搬到列克星敦后不久,就雇用了丽迪亚•葛瑞纳(Lydia Greiner)。她是一位护士,接受过生理与医学人类学研究所的训练。葛瑞纳有一种天赋,其锐利的目光可以看出其他人很可能忽略的模式。这些篇幅通常是一到两页的自传,有一些是打字的,其他则是手写的。我对于这个区别丝毫没有多想,但是葛瑞纳立刻就决定我们不能用打字的那些自传。她指出,我们根本无法确认这些自传的真实性:打字的可能不是作者本人,她可能改了用字,甚至可能改变了整个想法,因此减损了整篇文字的真实性。同样地,葛瑞纳也找到好几个例子,似乎是由同一个代写人手写了不只一篇自传。我们也将这些样本排除在分析标的之外。 葛瑞纳聚焦于密尔沃基会院,判定93篇自传是由1931年到1939年发愿的修女,以第一人称手写的。(更早几年只有几篇手写自传,所以我们将其排除。)葛瑞纳接着将有阿尔茨海默病临床症状的修女分成一组,其他没有临床症状的则列为健康的对照组。接下来我们必须决定如何分析两组之间的差异。结果证实,这比我们原本想象的要困难许多。 吉姆•莫提梅和我怀疑,在生命早期有丰富词汇的修女们,也会有高度发展的认知技能与神经联结良好的大脑。到了晚年,这些擅长语言的修女可能会对阿尔茨海默病有较大的抵抗力。莫提梅和我最后决定采用两种词汇评量工具,开始进行测试假设的冗长单调工作。 首先我们评量单音节与多音节词汇的使用。我建立了一个数据库,包含密尔沃基会院的自传中的所有词汇,然后葛瑞纳和我费力地算出每个词包含几个音节。我们接下来的分析似乎确认了健康的对照组比较常用多音节的词,例如“particularly”(尤其是)、“priviledged”(享有特权)和“quarantined”(检疫隔离)。相反地,后来发展出阿尔茨海默病的修女们则比较常用单音节的词,例如“女生”(girls)、“男生”(boys)和“生病”(sick)。 我们第二项关于词汇的评量方式,是计算罕见词汇在自传中出现的频率。为了做这项评量,我们首先求助于哥伦比亚大学教授与学者,也是心理学家爱德华•松戴克(Edward Thorndike)在1921年所汇整包含一万个词汇的数据库。松戴克总览了《圣经》、英文经典著作、教科书、美国宪法及常见报纸等41个来源所包含的四百万个词汇,判定1921年时,这一万个词汇使用的频率,而我们的研究参与者在当时都还是小孩或年轻人。 这第二个研究词汇的方法比第一项方法更有成效。常见的多音节单词,例如“religious”(宗教的),后来罹患阿尔茨海默病的修女与健康对照组的修女们都会使用。但是健康组的修女们还会使用例如“grandeur”(荣光)这类松戴克教授在20世纪初期文献中鲜少看到的词。这暗示了健康组的修女们可能在生命早期有比较丰富的词汇,小时候也可能读过来源比较多样化的文字。 这些资料深深引起我们的兴趣,但是它们似乎回答了一些问题,却也引发了更多问题。会不会修女们所用的词汇的组合,比她们用的词汇本身更能显露出她们的认知技能?或许我们应该分析的是字句的复杂度?或许我们应该计算她们所用的字句的数目?又或者该算动词的字数?连接词的字数?我们申请资金,想研究这些问题,结果因此找到一位能带领我们穿越这个迷宫的人。 赞助我们大部分工作的国家老化研究院,支持由许多同领域科学家审阅后认为最有潜力的研究者资金申请提案。在这同侪审阅的过程中,评估我们提案的研究者建议,我们需要一位语言专家来帮忙确定这些自传是否真的包含一些有价值的信息,而能借此评估我们研究对象的认知或语言能力,又或者这些自传其实只能让我们模糊地一瞥她们的过去。这些申请审阅人甚至主动建议了一位确切的研究者:心理语言学家苏珊•柯波(Susan Kemper)博士,她的专精领域就是研究老化对语言能力的影响。 我阅读了柯波博士发表的文献,才发现有为数甚多的工具可以用来分析语言,是我们从来都没有想过的。除了词汇以外,她和同事们还评估过许多听起来很古怪的参数,例如词素(morpheme)、左平衡句与右平衡句(left- and right- balancing sentences)、内嵌子句(embedded clause)、动词子句不定复合句(verb phrase infinitive complexes)、概念命题(conceptual proposition)、词汇重复(lexical repetiton)和首字重复句(anaphora)。我打电话给她,描述了这个计划,她便同意先看看几篇自传。几个星期后,我们就有了一位充满热诚的新同事。 聪明的科学家,就像经验老到的机械技师或木匠,不但会累积大量的工具,还懂得选择最适合手上这项工作的工具。柯波建议,要能量化地测量出自传中的语言能力,最有力的工具是分别评量其中的概念密度(idea density)及文法复杂度(grammatical complexity)。柯波定义所谓的“概念密度”是指每十个字所表达出来的命题(个别概念)数目。文法复杂度则是将句子加以分类,分为从0(最简单的单字句子)到7(包含多项内嵌词——在较大文法单位内嵌入的小单位——与附属子句的复合句),共八种类别。 柯波向我解释,概念密度会反映出语言处理能力,而语言处理能力又与一个人的教育程度、一般常识、词汇与阅读理解力有关。而文法复杂度,在另一方面,则与工作记忆容量有关。柯波指出,要写出复合句,你必须能同时保有许多元素,加以排列组合,直到所有元素都协调完成,否则一连串联结的思绪,随时都有可能在你写完一个句子前就中途遗失。 我问她,那么像海明威这样以写作简单句子出名的作家,在这类分析中会排在什么位子。“我从来没说过,复杂的句子或概念密集的句子会造就好的文学。”柯波说。但这些确实是提供我们解开阿尔茨海默病之谜的绝佳工具。 柯波和她的同事们会在盲目情况下分析这些自传,也就是她们对这些修女现在的心智或生理状况毫无所悉。 在某些例子里,从第一句话就看得出显著的差异。 “我在1913年5月24日,出生在威斯康星州,奥克莱尔镇,并在圣湛思堂受洗。” ——海伦修女 “那是在闰年1912年,2月28日到29日之间的午夜前半小时,我成为我原名希达•霍夫曼的母亲,与我名为奥图•史密特的父亲的第三个孩子,开始了我从出生到死亡的旅程。” ——爱玛修女 我们评量了从1931年到1939年间,在密尔沃基省会成为初学生的所有修女的93份自传后,发现海伦修女的自传在概念密度与文法复杂度上都是得分最低的,而爱玛的自传则得分最高。 “我父亲,海勒谢先生,出生于爱尔兰柯克郡的罗斯镇,现在在奥克莱尔当金属板材师傅。” ——海伦修女 “我父亲是个多才多艺的人,但他的主业是他在跟我母亲结婚前就开始从事的木工。” ——爱玛修女 你不必是语言学家也能看出,这两位修女如何以不同的语言描述自己的人生。一位同事曾经跟我说,这就像其中一人是单声道的录音,而另一人则是高传真录音。她们对兄弟姊妹的描述更是明显的例子。 “家里有十个小孩,六个男孩和四个女孩。两个男孩子死了。” ——海伦修女 “这个家庭从两个孩子,一对兄妹开始,逐渐增加到八个……当我四年级时,死亡降临在我们家,带走了跟我感情特别好的一个孩子,我的小弟弟卡尔,当时他不过才一岁半。他在饱受折磨三个星期后,在耶稣受难日的早晨被召回了他的‘家’。神父愿意在复活节前帮他主持丧礼仪式,但是我希望并且祈祷我父母不会同意,因为我认为他既然在耶稣受难日过世,很可能会在复活节那天,活在我们当中。仪式后来在星期一举行,我是特别获准参加仪式,因为我们都在接受检疫隔离中。” ——爱玛修女 或者可以看她们自传的结尾。 “我喜欢教音乐胜过其他任何行业。” ——海伦修女 “此刻我在‘鸽子巷’徘徊等候着,还有三个星期,我就将追随着我的伴侣的脚步,经由贫穷、贞洁与服从的圣愿,与他结合。” ——爱玛修女 当我们打开记录,确认这些自传的作者是哪些修女时,也同时发现她们的命运就像她们的写作风格一样截然不同。我们抽样里的这两位修女,一开始有着同样的教育基础。海伦修女与爱玛修女在写作自传时,都接受了12年的教育;两人都继续念到学士学位。海伦修女还获得了硕士学位。她们在1992年初次接受修女研究的评量时,爱玛修女在小型心智状态测验中拿到了30分,是这项整体认知功能测验的最高分。但海伦修女的分数是零分。一年后,海伦修女以80岁的年纪过世,而马克斯柏瑞对她脑部的解剖证实她罹患了阿尔茨海默病。爱玛修女至今还在世,心智功能也完好无缺。 尽管这两个写作抽样之间有如此明显的对比,但是直到苏珊•柯波完成了全部93份自传的量化评量,而我们将结果与修女们每年所接受的整套认知功能测验分数互相比较,这种对比才真正呈现出科学上的意义。而结果让我们大感震惊。 这些自传中的概念密度与她们认知测验的分数有强烈的相关。文法复杂度也跟测验分数有正相关,但是关系比较弱。这让我们将分析重点放在概念密度上。 分数位于群体中最低三分之一的修女们,被我们列入概念密度低的组别。群体中其他人——上面的三分之二——则列为概念密度高的组别。概念密度低的那组在每一项认知测验中,功能损失的比率都明显较高。举例来说,在概念密度低的组别中,35%的人在小型心智状态测验中的分数显示,她们可能有心智功能损伤(在总分30分中,得分低于24分)。相反地,概念密度高的组别中,只有2%的人测验分数这么低。 这些修女写自传时的平均年纪是22岁,而我们评量她们的心智功能时,她们平均是80岁。不知为何,只有一页篇幅的写作抽样,居然可以如此强烈地预测出,她们在写下这些字迹的58年后,谁会有认知功能问题。我们排除这项发现可能反映了这两组在教育程度或职业上的差别:因为在我们研究的93篇自传中,总共有85篇自传的作者有大学教育程度,并且担任老师。 吉姆•莫提梅本来的假设是,在整个成年阶段持续的智能刺激可能是保持老化脑部敏锐、预防阿尔茨海默病的关键——这是由他的脑部储备理论延伸而来。然而在此,这显然不是影响因素。“对我而言,这是全世界最诡异的发现。”他后来这样告诉《纽约时报》的记者吉娜•柯拉塔(Gina Kolata)。这项研究说服了他,阿尔茨海默病反映的可能是持续一辈子的过程,其发展非常缓慢,只有在损伤达到一定程度时,才会引发症状。 我们逐渐增加的大脑库存,让我们得以将研究提升到下一个阶段——实验室里的确认。我们于1995年进行这项分析时,93位修女中已经有14位过世,包括海伦修女在内。威廉•马克斯柏瑞根据她们大脑中纠结的数量与位置,认为其中有五位修女在病理上可确认罹患阿尔茨海默病。在海伦修女的大脑中,海马回与新皮质层都有相当多的纠结,因此马克斯柏瑞将她列为巴拉克第六期,也就是最严重程度的阿尔茨海默病。这五位有阿尔茨海默病的修女都属于概念密度低的组别。而其他九个解剖后显示健康的脑部,都属于概念密度高的修女们。 这些结果让我们目瞪口呆,但是我们不敢完全信任,因为此时可以分析的大脑太少。因此我们到其他会院搜寻亲笔撰写的自传,而找到11篇自传属于马克斯柏瑞曾解剖过脑部的修女们。把这些自传加入原来的样本之后,我们总共就有了25篇自传,其作者的大脑已经列入我们的脑部解剖群体中,而其中有十位确认有阿尔茨海默病。惊人的是,90%有阿尔茨海默病的修女们,其自传显现出低概念密度,而在健康的修女们中,只有13%的自传是低概念密度。 这是很巨大的差异,也显示我们可以仅借由评量她们的自传,就能预测谁会在“大约60年后”罹患阿尔茨海默病,而谁不会,其准确度达到85%到90%。在这次研究完成的七年内,总共有74位于年轻时留下自传的修女陆续过世,大脑也经过解剖,而我们比对之后,发现用概念密度预期晚年是否罹患阿尔茨海默病仍然有80%的准确率——这个准确率仍旧相当不可思议。 我不知道为什么生命早期的低概念密度可以如此强烈地预估谁会得阿尔茨海默病。但是反过来的话,我可以猜测为什么高概念密度似乎可以保护像爱玛修女这样的人。一个可能的解释是,人生早期的低概念密度显示,大脑当时可能就因为某些原因而受损。巴拉克关于阿尔茨海默病脑部病理分期的研究也可以证实这点:巴拉克和他的同事们解剖分析了887个从20岁到108岁的大脑,而认定阿尔茨海默病显现的纠结病理现象,在某些20岁的人的大脑里就已经出现,而这些纠结会在将近50年的时间里慢慢发展。 到头来,我们还是面临一个鸡生蛋、蛋生鸡的问题。是生命早期的脑部神经病理变化导致一个人的语言能力降低,还是低语言能力因某些不明原因,而在生命后期加速了斑块和纠结的发展?

优雅地老去——[精彩书摘] 能言善道的人

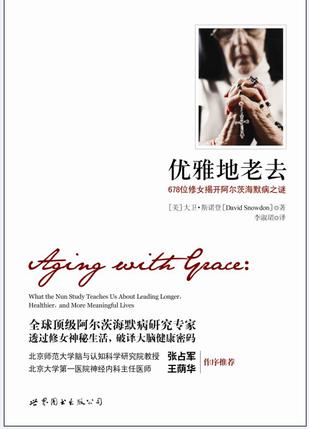

书名: 优雅地老去

作者: [美] 大卫·斯诺登

出版社: 世界图书出版公司

原作名: Aging with Grace

副标题: 678位修女揭开阿尔茨海默病之谜

译者: 李淑珺

出版年: 2014-5-1

页数: 288

定价: 32.00元

装帧: 平装

ISBN: 9787510076541