我的三个职业 我不是任何人的主人,也不是任何人的仆人,这就是我的成就 我快85岁了,尽管我还有很多时间可以变老,但借这个机会,我想要回顾我这大半辈子究竟得到了什么,我满足吗?是,也不是。 说不是,是因为时间过得太快。说是,是因为我只有一个愿望:经济与思想上的独立,这个愿望我已经达成了。“我不是任何人的主人,也不是任何人的仆人”,这就是我的成就。 我出生在富裕的中产阶级家庭。父亲在布达佩斯是受人敬重的企业家;母亲爱好音乐,具有真诚、高尚的思想,她没有将绘画与写作的天赋用在穿着打扮上,而是把一生的精力都投入到养育四个孩子上。正如歌德所说:“从父亲那里,我得到立身处世的躯体,从母亲那里,我得到乐观的性情与荒诞不经的兴趣。”但是我们的家产在第二次世界大战中全部付之一炬,幸亏父母让我所受到的教育使我在那之后可以照顾他们,并让他们在瑞士过着帝王般的生活。 我在布达佩斯大学主修哲学和艺术史,本来还想修音乐,但因为学员已¾满额而作罢。后来我来到巴黎,进入了股市,并且留在了那里。接着我在财经领域努力学习,转战纽约、伦敦和苏黎世。今天我把10个城市当成自己的家,说4种语言:对上帝讲匈牙利语,交朋友用法语,与银行家说英语,和学生还有女士们讲德语。 35岁就可以退休了 35岁时,我的第一个事业达到了顶峰,我可以退休,用投资所得养老去。在没有任何挑战和烦忧的情况下,50岁时我得了精神官能症,成天被沮丧所困扰。在这样的境况下,我开始了第二个事业——财经记者和作家,这一切要归功于一位心理学教授。那时我向在苏黎世任教并执业的利奥波德·斯丛狄(Leopold Szondi,著名的遗传性精神疾病分析专家)教授求教,他给我进行了到目前还是很实用的斯丛狄测验。我必须把48张照片依喜欢或不喜欢来分类。教授将那些照片重新混在一起,让我反复测验了好几次,然后他开始计算并分析,结束时他突然问了我一个问题:“您家里有谁是暴虐狂?您不用震惊,我的意思是,谁的精力充沛而且容易动怒?” 我不假思索地回答:“当然是我父亲了,他发怒的时候很吓人。我母亲则很温柔。” “您遗传了您父亲的天性,身体里积压了许多能量,您想要发泄出来却找不到出口。您是否偶尔会暴躁不安?” 这点我必须承认。 “看吧,因为您是受过教育的,一旦要克制身体里那股蠢蠢欲动的能量,就会造成精神上的失衡。如果您是没念过书的乡下人,我会建议您去砍柴,折弯铁棍,敲碎石块;如果您年纪适中,我会建议您去学习外科,那样就可以名正言顺地对别人动刀。但现在我只能建议您写些东西。您对什么特别感兴趣?” 最令我感兴趣的就是音乐和股市。 “那您就写写关于这些方面的东西吧!” 我由衷地感谢他,并且表示一定会尝试着采纳他的建议。我还记得,当时我觉得很丢脸,在经过这位世界闻名的教授诊治后,我竟然还从他的学生身上得到一笔50法郎的酬金。 因此,我从股市专家(不需要花费多少精力)摇身一变成了财¾作家。虽然我也是头号乐迷,可惜学艺不精,没办法当个专业的音乐人。我的第一本书《这就是股市》是用法文写的,而且被译成了7种语言。过了一段时间,我成了《资本》杂志的专栏作者,从此之后,我再也没有被沮丧困扰过了。伏尔泰曾¾说过:“描写金钱是比赚钱简单的。”但是对我来说却完全相反,我必须先会赚钱,然后才有办法写出来。 目前《这就是股市》这本书发行已¾超过30年了,除了许多正面的评价外,在苏黎世的《世界周刊》上还有过一则书评,标题是《一个伪君子的告白》(不是《一个投机者的告白》)。很显然,大家把我跟费利克斯·克鲁尔(Felix Krull)〔托马斯·曼(Thomas Mann)未完成的遗作《Æ子费利克斯·克鲁尔》的主人翁〕搞混了。 我住在苏黎世的大姐对这件事十分生气,她的小弟竟然被称做伪君子!朋友也建议我上法院去控告他们,但是我一点也不这么想。太好了!我这么认为,大家一定比较喜欢看一个“伪君子”的告白,而不是随便一个财¾专家所写的枯燥文章。《这就是股市》的销售相当成功。 有一本在维也纳相当知名的¾济类杂志在几年前有很大一篇关于我的报道,而这个声名狼籍的字眼又再次被用上了。他们刊登了几位股市投资者对于我的看法。我的朋友、匈牙利的贵族格拉夫·安布罗奇(Graf Ambrozy),退休前是维也纳一家银行的高层领导人,现在从事兰花育种,他发表了以下的声明:“我认为我相当敬重的安德烈·科斯托拉尼是一个伪君子。有一次我请他吃晚餐,最后让他付咖啡钱。” 这当然是他不算高明的玩笑,但杂志社还是很欣然地接受了他的说法。然后发生了什么事呢?因为这篇文章,我收到许多从维也纳寄来的申请函,许多人说要来上我的股市研究课程。这件事真的替我打了个实质性的广告。 16年前,我跟我的朋友兼拍档戈特弗里德·赫勒一起设计了一个股市研究课程,同时开始了我的第三个事业——“股市教授”。那时我在银行和大学里已经是相当知名的客座讲师,当然他们不会给我一个正式且常设的教职,所以我便开办了自己的研究课程,不是在大学里,而是在咖啡屋的桌子旁,讲授的便是关于股市的知识与股市预测。在这个属于我的讲台上,我实现了自己的愿望,同时也跟新的一代分享我的理论和经验。 股市教授 刚开始的1974年有30个参加者,很快就有超过3 000名学生听了我的课。里面有口袋里只剩几毛的穷学生,也有刚好卖了公司不知道怎么处理那笔款项的千万富翁,有妓院的老板,也有教会的管理人员,有的甚至不止来一趟。我不得不怀疑是不是真的有“科斯托拉尼迷”存在,也有可能是他们有某种“股票瘾”吧。 这样的日子我从来不会觉得无聊,我所分析的政治跟经济基础正在逐渐改变,我的戏码也不是只有那么一丁点。有一次我和艾尔弗雷德·毕雷克(Alfred Biolek,德国公共电视台的知名脱口秀主持人及节目制作人)在一个展览会上主持一个谈话节目,他在节目结束后用钦佩的语气对我说:“每天晚上我都问您同样的问题,但您的答案却没有一次相同。” 对于股市,我绝对没有任何秘诀,秘诀是银行家跟经纪人的事。对于那些愿意赚钱或赔钱的人,这一点我必须再次强调。但是我深信,跟着我学习的“学生”,只要能够思考、分析、坚持到底,而且不犹豫,他们就一定可以成功。这是我收到的一封感谢信里的结论。 我也是个知名的“咖啡屋业余人士”,勿庸置疑,咖啡屋是股市交易者理想的非正式聚集处。我在世界各地的咖啡屋里都有固定的桌子,从巴黎、纽约、坎城到汉堡都有。在法兰克福或杜塞尔多夫某大银行的访客休息室里,在慕尼黑一家旅馆的地下室里,我甚至有“免费的”固定桌子。这要感谢我的老朋友兼学生彼得·里格(Peter Riege),他是个公务员,但闲暇时他都在从事股市投资,具有相当的热情、理想和创造性。 彼得自己也有学生,他们也都不是职业的股市专家,这并不是说他们花在股市投资上的时间比经纪人或交易商要少。相反地,我认识两个瑞士的股市老手,其中一位是验光师,另一位在瑞士餐饮界服务,我要感谢他们曾给我提供了一些相当宝贵的意见,今天他们都是相当成功的理财顾问,并且有广大的客户群。这正如同爱因斯坦所言:“想象比知识更重要。” 在“免费的固定咖啡座”上,不管形势是乐观或悲观,这个世界的命运总是被热烈地讨论并判断着。记者对我将那么多时间耗在咖啡屋里感到十分困惑。我这么回答他们:“我可以在任何地方从事我的专业工作,而不只是在交易所或书桌上,我们随时随地都可以思考。” 有时候我会被贴上“股市宗师”的标签,这个称呼我可从来没接受过,也从不需要。宗师的意思就跟教皇一样,说一就是一,没有争议的余地。尽管我们有如此丰富的¾验,但还是难免犯错。一个有70年资历的“股市教授”的名衔,或许我还会接受。 有个朋友曾经开玩笑地说我是“股市的À尼奇”。现在马塞尔·莱希-拉尼奇(Marcel Reich-Ranicki,德国文坛中极富影响力的文学评论家)也被当成“教皇”(文学界)了,人们对我们俩都有“无须争辩”的评价,我们都耽误了学术上的成就,也都被学校所敌视。但是À尼奇还是影响了一个时代的文学评论,而我并不想知道有多少股市评论编辑或他们的眼线曾经出现在我的课堂里。 我的犹太遗产 当我在演讲时用到某些特定的字眼时,像“希特勒”、“犹太人”,特别是“奥斯维辛”,我就会感觉到房间里有一股冷风袭来,感觉就像是有个黑暗中的魔鬼从房里走过。我当场就觉得我可能说了些什么蠢话或违背了某些禁忌,要知道有些话是不能公开说出来的。 有一次,发生了一件很糟糕的事情。那是在法兰克福举行的一次会议上,当时讨论的议题是国库破产的利与弊,几个在场的“先知”预言说,德国马克马上就会没有价值了。我当场提出反对,德国的货币一向都只在吃了败仗后才会贬值,像第一次世界大战还有希特勒弄垮德国之后。晚上我回到旅馆后收到一封信,信里面写道,我的头皮应该被拿来当灯罩。 这当然是特例,通常我只会收到思想上的警告,有些是在背地里偷偷说的,有些则是真实可信的。有一次在讨论关于上帝跟金钱的问题时,约翰侯爵跟他的邻座悄悄地说:“看看这个聪明的老犹太人会说些什么。”这我倒觉得无所谓,从他身上我并没有感受到反犹太的怨念,反而听出了恭维的意思。我顶着个不怎么舒适的名字,大家一看就知道,我出生在一个老旧的时代,在那年代,匈牙利人听起来就好像是从外层空间来的。我还背着这个壳在世界各地的股市四处闯荡。“从这个世界主义的老犹太身上,应该可以学到什么东西吧!”一些人可能喜欢这么想。 虽是犹太人出身,但我却是受洗过的天主教徒,我的双亲也以天主教的仪式埋葬在苏黎世山上。我从来不觉得我是个犹太人,一直到希特勒掌权后,对他来说我就是犹太人。当他在犹太人身上做了那么多恐怖的事后,我心里头深深感到刺痛,就像每个犹太人所感受到的一样。 1940年法国被占领后,我从法国¾过西班牙流亡到美国。那时候有一些麻烦,分配给匈牙利的移民名额非常地少,必须要等20年才排得到。后来我拿到了一张签证,证明我是受洗过的天主教徒。依据当时的匈牙利法令,我不算是犹太人,当时的匈牙利犹太法令也不适用于我,我可以随时回到匈牙利。一开始我的犹太身份并没有问题,直到后来德国占领匈牙利,并且实施了种族隔离政策。 对希特勒来说,诋毁犹太民族是一件很简单的事,他把犹太人当成投机分子,而部分犹太人的确也是。犹太人从事金钱交易是因为他们不被允许从事其他行业,因此他们独占这个行业有好长一段时间,子承父业,如此资产便一直延续下去。很多犹太人因为某些渴望,离开了散居在各处的犹太人,不只在财务金融上,还在数学、物理以及音乐等各领域中开创了一番大事业。其实金钱交易并非天生就是犹太人的专业,中国人在这方面同样精明,还有亚美尼亚人。在华尔街里我们可以看到来自各个国家和各个种族的优秀人才。 我希望用一个令人欣慰的故事来结束这个严肃的主题。几年前我再次到威尼斯,在穿过数不尽的小巷,跨过数不尽的小桥后,我来到一个封闭的广场。突然,一个没了牙齿的老妇人从一个地下室里爬了出来,身上穿着破布衣服,对我友善地打招呼:“夏罗姆(Schalom,希伯莱文自由的意思)。”我站在一个犹太人居住区里,这个广场破旧而且空空荡荡。 老妇人试着用意大利文跟我交谈,带我参观这个犹太区。我们走过几条破旧的小巷子,“这是旧的,这是新的犹太教堂,这是养老院,这是托儿所,这是犹太法典学校¡¡”老妇人指着一座座建筑物说着。但是说真的,我对这些一点兴趣也没有,我随口问起:“在这个你们所说的犹太区里住了多少人呢?” “哦,先生,是这样的,我们这里只剩下300个人了,以前这里还有3 000个犹太人,范围有好几里呢!这里曾¾挤满了人,有老的少的,有商人和工匠。不过如今已¾好景不再了。”我想这应该是希特勒军队造成的不幸。“那他们都到哪儿去了?”我问她,对这恐怖的答案已¾有了心理准备。 “唉!”老妇人忧郁地叹了一口气说,“他们都走了,到很远的地方去了,去圣马可广场,在大运河旁边,他们都是生意人、银行家、有钱人……” 有一位记者曾经这么写道:“没有人能像安德烈·科斯托À尼那样为股市做了这么多,因为科斯托拉尼‘误导’了整个时代,让人们埋头在股市里。”这真的是反对我的意思吗?我想我可以接受。 我当然喜欢赞同和喝彩,所以我才会写书和举行演讲。令我感到愉悦的并不是那点稿酬,而是读者们听了我的观点后乐意拿出更多的金额去投资。不容置疑,比起赚钱这种事,领取酬劳对我来说更有乐趣。成名的画家也是一样,卖»所得对他们的成就是很有力的证明。 对我来说,跟年轻人的接触也是意义重大的。当有学生邀请我发表演讲时,一开始我都会感觉到他们对我充满敬意,但他们很快就会发现我只是个凡人,而且乐于跟他们闲聊好几个钟头。我自己刚开始接触股市的时候,大部分知识都是靠口耳相传学来的(而不是通过自己实际操作),那些股市老专家们至少都年长我三四十岁。今天,我的学生比我年轻五六十岁是常有的事。 我们有些谈话内容完全跟财¾无关,年轻人也想从我这里学到一些别的东西,比如社交的规矩和礼节、言谈举止与装扮等等。有几个甚至还模仿我的穿着,虽然他们不一定也打着领结,但至少风格上是跟我一样的。我一直都是穿着打扮方面的专家,这也是我最好的投资之一。在一次访谈里我简短地回答说:“我的投资中还包括我的服饰。”我年轻的时候就很重视这一方面,也许是因为我对自己的外表不自信,反正我从来就不是帅哥。所以我尽可能地把自己打扮得光鲜亮丽,当时的我也可以算得上是一个“纨绔子弟”吧。当我被问起穿着秘诀时,我总是回答:“穿着宁可保守一些,也不要太时髦。”如果人家没有问我某某人的穿着如何时,我就不会对别人的装扮发表评论,我不想在这方面让大家彼此尴尬。 不一定要富有,但一定要独立 经济上的宽裕使我的思想得以独立,在这种情况下遭人忌妒也是可以理解的,但是这并不会困扰我,因为我情愿有几千个人忌妒我,也不希望有一个人同情我。尽管如此,我还是有百十来个朋友,最年轻的15岁,最老的105岁,刚刚去世。他们中有学生、教授、千万富翁、皇族王子和教会侯爵,也有街头流氓和小偷。 我还有什么没经历过呢?有哪里我还没有住过和投资过呢?有一段时间我经常失眠,一失眠我就用老办法——开始数数,但不是数羊,刚开始我数我的同学,然后数我住过的城市和国家,我去过的歌剧院,我认识的女性……但是当我数到曾经与我共事的股市经纪人,还有我曾经待过的股市时,我就开始有点恍惚了,在数到第50个的时候,我相信那就是里斯本——我就已¾睡着了。 年老给我带来了哪些利弊呢?年老改变了我的心理,改变了我的时间观念。年轻的时候,我老觉得时间紧迫,想快点赚钱,觉得自己被投机的风险游戏深深吸引,大脑总是飞速地运转着。今天我则是用泰然处之的心态来看待日常琐事,我不知道明天会怎样,但是我知道昨天和今天,这就够了。现在我可以慢慢地想,想一整年的计划,其实我也不知道,明年我还在不在。时间过得飞快,不够去做我有兴趣的事情,我希望一天可以有48小时。 我已经沒办法再学习新的东西了,但是我们这些老人在自己的圈子里却越来越活跃。每天我都在学习着,每个日常小¾验、小事件都会输入到我的个人计算机里(我的脑袋),经过吸收、衡量,把多余的、不重要的信息删除掉,然后将剩余的信息根据以往的认识自动分类。 我必须持续保持注意力,才有办法处理¾济市场上数不清的问题,所以我特别专注于锻炼某个特长,很多心理学家认为这是很少见的。当我不需要用到脑袋时,我可以关掉它,里面是完全的“一片漆黑”;当我需要用它来解决问题时,我可以把“灯”打开,把情况看得清清楚楚。我的工作室凌乱得可以用狗窝来形容,但是我的脑子里永远都是有条不紊的。 有一次,一个25岁的小伙子带着幸灾乐祸和不怀好意的态度问我,我是不是打算要Æ他?“没错,”我回答说,“除非你可以把我的¾验和体会放在箱子里打包带走!”他并不知道,老年人也有属于自己的小乐趣。他也不知道,我们这些超过80岁的老人家在巴黎可以享受到一项特殊的服务——搭地下铁时,可以在早上9点到下午5点间,用二等车厢的票坐头等车厢。人生从85岁才开始,我说得没错吧?

一个大投机家的告白——内容节选

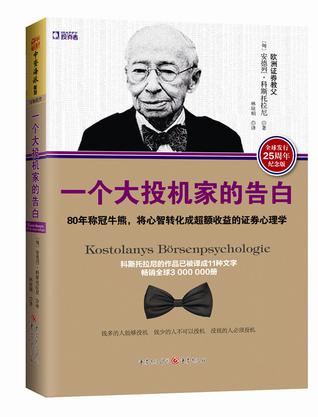

书名: 一个大投机家的告白

作者: [匈牙利] 安德烈·科斯托拉尼

出版社: 重庆出版社

原作名: Kostolanys Börsenpsychologie

副标题: 80年称冠牛熊,将心智转化成超额收益的证券心理学

译者: 林琼娟

出版年: 2015-11-1

页数: 192

定价: 39.8元

装帧: 平装

ISBN: 9787229103767