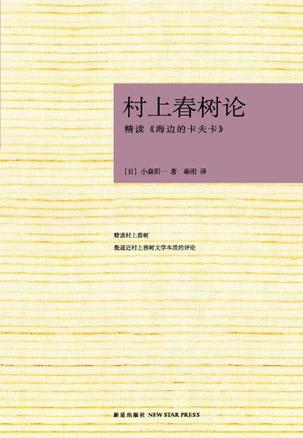

《海边的卡夫卡》现象及其背后(译者序) 秦刚 “疗愈”(し)在日语中是一个派生出来的新词,它最初进入日本年度流行语排行榜是在1999年。其用法诸如“疗愈”型风景、“疗愈”型音乐、“疗愈”型漫画等等,由此派生出一种全新的事物修饰和分类。与许多昙花一现的流行新词不同,这个词汇的流传不只限于年轻群体,同时渗透至老、中、幼各个年龄层。而且在媒体和商业的联手造势之下,追逐“疗愈”之风此后三四年间有增无减,甚至愈演愈烈。在世纪之交的日本,“疗愈”竟吊诡地成为一个国民性的主题。 日本社会曾如此强烈的“疗愈”渴求,似可从多种角度作出解释。其中,泡沫经济崩溃后十年之久的经济停滞所带来的焦虑与疲惫,阪神大地震及奥姆真理教主导的“地铁沙林事件”在普通人心中刻印下的恐惧与不安等,在“疗愈”现象中都有着清晰的反映和折射。然而,除此之外有足够依据可以证明,催发这种诉求的一个根本原因,更源于当代日本人心理深层中对于自身国家历史在身份认同上的巨大裂隙。作为外交与内政的重要议题,自20世纪90年代起,“历史问题”以高度政治化的姿态重新浮出水面,并不断拷问着战后废墟中站立起来的现代日本在“起源”上的“原罪”。所以,在即将跨入一个全球化新世纪之际,摆脱和抹平被上世纪国家历史所笼罩的心理阴影和精神重负,自然而然地成为整个社会的一种集体性无意识。而2002年9月10日出版发行的村上春树的长篇小说《海边的卡夫卡》,正是在这样的背景之下,被营造为提供心理“疗愈”的品牌性商品,受到了部分读者层的热衷和文艺界的追捧。 套用俄狄浦斯神话的故事设定创作出来的小说《海边的卡夫卡》,为何具有提供如此“疗愈”的功效呢?在索福克勒斯的《俄狄浦斯王》以及希腊神话中,俄狄浦斯得知自己“弑父娶母”命运后种种试图从中挣脱的努力,反而使他最终兑现了这个宿命。自以为用自身力量摆脱了命运桎梏的俄狄浦斯,在浑然不觉之中,从一个征服世界的王者悲剧性地沦为一个人伦触犯者,受到了命运的惩训和嘲弄。可是,《海边的卡夫卡》中“弑父娶母”行为的处理和定位却完全不同,十五岁的卡夫卡少年没有对来自父亲的这个诅咒作出任何挣扎和反抗,反而去刻意践行这个诅咒。而且对于人伦禁忌的拟似性触犯,不仅没有为他带来任何道义上的罪恶感,反而成为他在命运中自我拯救,成长为“世界上最顽强的十五岁少年”的决定性经历。 弗洛伊德用以阐释人类无意识欲望结构的俄狄浦斯情结,在《海边的卡夫卡》中竟然发生了性质上的一个颠倒。那么,有意识的“弑父娶母”行为或想象,究竟反映出一种怎样的欲望主题呢?至少,从文本角度作出一个精神分析式的解释并不困难。一言以蔽之,这种有意识的禁忌触犯,无外乎体现了这样一种欲望:以暴力与乱伦的方式去彻底抹杀自我的起源与血统,清洗掉自我最根源的历史性,以完成自我的更生。《海边的卡夫卡》令出场人物以无须承担任何责任的无罪方式完成了这个过程,因此,这部小说才有可能提供一个虚拟性空间,令读者在同化式阅读的过程中,“疗愈”自己因“历史问题”而造成的心理内伤。 同时,《海边的卡夫卡》中还设定了一个俄狄浦斯神话中所未见的禁忌触犯,那便是在“弑父娶母”之外,主人公还背负了与没有血缘关系的姐姐“交合”的诅咒。而且,在小说中这个诅咒是主人公通过“强奸”的方式去达成的。这也就意味着,《海边的卡夫卡》不仅毫无批判性地提示出了一个以性暴力的方式去建构他者关系的行为范式,而且以必然履行的“命运”或“诅咒”的设定为前提,将这一行为范式框定在一个不容置疑和颠覆的话语框架中。 村上春树的小说在世界范围畅销之后,在很多情况下,读者对于其作品都是有意或无意地按照无国籍性或者脱日本化的方向去阅读的。然而,《海边的卡夫卡》的故事结构中明显贯穿了与战后日本特殊的历史性相关的种种隐喻和指涉。这部小说并非是一部单纯描写了一个十五岁少年成长经历的作品,在某种含义上,它已经构成了一个关于战后日本国家历史的影射和寓言。如果割裂了文本与现实之间的互喻关系去理解作品的所谓“普遍性”,必将遮蔽这部作品所引发的阅读现象背后深层的历史脉络。 其实,“疗愈”一词原本是一个心理学用语,日本心理学界重镇人物、著名荣格派心理学家河合隼雄①,很早就开始使用并对此课题专门展开研究。始终关注“物语”②(故事)对心理创伤的“疗愈”功效的河合隼雄,对村上春树的小说发生了共鸣。1995年11月,两人针对“物语对于人的疗愈”等议题进行了两晚的对谈,全部内容收录于《村上春树去见河合隼雄》(岩波书店,1996年12月)。这次对谈,成为村上春树创作的一次转机,此后他更加有意识地将小说写作沿着深层介入读者心理的方向作出了调整。可见,《海边的卡夫卡》与“疗愈”发生关联绝非偶然。 河合隼雄于2002年1月出任日本文化厅长官,当年便由文部科学省向全国中小学颁发了由他监修的道德教材《心灵笔记》,这套尚无先例的国定教科书充分应用心理学的疏导方法,使用图文并茂的形式向中小学生灌输乡土意识和爱国观念。在义务教育中强化性疏导个人与国家的一体关系,意味着国家意识形态在日本教育领域的重新复归。对于曾因灌输国家主义而走向侵略战争的日本来说,这在战后是一个非同寻常的举动,因而立即引起有识之士的警觉和批判。作为在教育领域树立“国家”观念的实际举措,《心灵笔记》的颁布是与1999年《国旗国歌法》的通过,以及近年来安倍晋三内阁《教育基本法》的修订密切配合的一个重要步骤。《海边的卡夫卡》发表后,河合隼雄从中看到了与他所倡导的心理学方法的契合之处,立即发表了夸赞这部作品为“伟大的物语小说”的讲演(《新潮》2002年12月)。而这篇演讲,是这位当时行政职位最高的文化界人士在他所创设的“日本箱庭疗法①学会”上发表的。正因为如此,这篇演讲象征性昭示出了一部小说的流行现象之中,文学、政治、医学诸领域的交汇与共谋。 同样耐人寻味的是,另一位文艺评论家加藤典洋②也高度评价了《海边的卡夫卡》。1995年时值战后五十年之际,加藤典洋在《群像》上连载了论述日本战后问题的《败战后论》,认为战败后日本陷入了“内向型自我”(保守派)与“外向型自我”(革新派)的“人格分裂”,为了向整个亚洲的战争被害者表示哀悼和谢罪,日本人需要先哀悼日本自己的战死者,通过纠正“人格分裂”将自我统合为一个完整的“国民主体”。这一论调立即遭到了左翼知识分子的批判,东京大学教授高桥哲哉针对战后责任与“国民主体”问题,同加藤典洋之间展开了著名的“历史主体论争”,对加藤典洋先“内”后“外”、先“自己”后“他人”的自我中心主义思维方式进行了批判,并指出旨在消除耻辱记忆、确立对日本战死者进行哀悼的自闭式“国民主体”的诉求,必将导致战争责任的进一步暧昧化。高桥哲哉一针见血地指出,加藤典洋看似折中式的历史认识,在本质上与排外式国家主义的自由主义史观一脉相通。而《海边的卡夫卡》出版之后,加藤典洋认为这部小说的主题便是关于一个损毁人格的自我治愈问题,而这个故事恰好印证了他的主张,即一个“自闭”的人只能从自己“内侧”找到恢复自我的方法,小说的主人公正是通过沉潜于“自我的世界”,才最终找到了“世界中的自我”。(《〈海边的卡夫卡〉与“换喻的世界”》,《群像》2003年2月) 可见在日本文艺界,《海边的卡夫卡》是在某种难以割裂的历史语境下被阅读和阐释的。自然,在初期的评论中,也并不缺少批判的声音。文艺评论家中条省平就曾尖锐地指出,《海边的卡夫卡》中反映了强烈的自我中心主义的宿命观,作者布设了种种文本阐释的可能性,然而却放弃了对于任何一种阐释的最终判断。在一片语言洪水的底层,实际上隐藏着对于语言本身的怀疑和否定。(BookReview,《论座》2002年12月) 然而,在大众化商品社会中,市场的取胜往往决定一切。《海边的卡夫卡》自问世之后,不仅在日本一直位居畅销小说之列,甚至在世界范围内掀起了新一轮的村上热潮。其英译本乍一推出,便进入《纽约时报》评选的2005年十佳图书行列。2006年3月,捷克弗兰茨·卡夫卡奖协会决定将该奖授予村上春树。由于该奖项连续两年的获得者都成为当年度诺贝尔文学奖得主,所以,期待村上春树摘取诺贝尔文学奖的呼声甚高。 在日本上下为村上春树的文学得到世界的认可而鼓噪的风潮中,文学评论家小森阳一承担起了批判的责任,2006年5月他推出了新著《村上春树论——精读〈海边的卡夫卡〉》,犀利地将《海边的卡夫卡》指认为一部隐含了抹杀历史的内在结构的“处刑小说”,并认为它在世界各个地域的流行,恰恰验证了“9·11”事件之后许多国家相共通的精神病理。 小森阳一早年成功运用西方叙事理论开拓出了日本近代文学研究的新兴领域,而后进一步将研究重心扩展到历史研究与意识形态分析,已出版十几部研究专著。比如在中国已翻译出版的《日本近代国语批判》(吉林人民出版社,2003年)和《天皇的玉音放送》(三联书店,2004年)中,就分别对近代日语的形成和国家意识形态建构之间的关系,以及战后日本天皇制在美国远东政策庇护下的免责幸存进行了剖析。近年来,他积极投身于批判自由主义史观、捍卫和平宪法的社会活动中,在大江健三郎、加藤周一等九位文化名人发起的“九条会”中担任事务局长。小森阳一认为强势政治势力用以操控国民的手段主要以语言的方式,所以必须同样使用语言去进行解构和抵制。因此,话语分析与文本解读一直是他的主要阵地,而他本人则将自己的批评实践和社会活动,定位为一场语言的运动。 《村上春树论——精读〈海边的卡夫卡〉》前后历时两年写作而成,集约了最近一个时期作者主要的问题意识和理论方法。他的批判对象包括近代日语的历史形成、战后近代天皇制的免责式幸存,直至当代日本文学界最具国际品牌号召力的村上春树,从这一条清晰的轨迹可以看出,他所选择的无一不是意识形态领域内具有本质意义的关键性课题。这不仅需要足够的勇气与胆识,更需要在有效的理论方法保障之下切中要害、鞭辟入理的冲击力和精准性。在本书中,小森阳一运用精细的文本分析,揭示出内在于作品深层的抹杀历史、勾销记忆的话语结构。按照他的分析,构成这种话语结构的,是将国家行为的战争与个体的暴力欲望相混淆的逻辑偷换,男性权力者对于女性的性别歧视与憎恶,以及对语言和记忆实施处刑的故事策略。 在论述中,作者将分析对象放置在具体而开放性的历史语境下进行审视。一方面从文学层面,详尽梳理了《海边的卡夫卡》与诸多先行文本之间的互文关系,其中包括《俄狄浦斯王》、《一千零一夜》、《源氏物语》、《在流放地》、《矿工》、《莱特战记》等为数众多的文学作品。另一方面又以历史性的视角,从“战争”、“记忆”等关键性问题入手,对小说文本的隐含意图与国家主义史观之间的对应关系作出了有力的验证。同时通过对昭和天皇的战争责任、历史教科书以及随军慰安妇等“历史问题”的阐述,简明勾画出了一幅日本社会思潮演变的历史构图。 可以说,这本著作的内涵已远远超出了关于一部畅销小说的评论范畴,它是作者透过文本分析去展开历史追问与现实批判,同时对于当下时代“语言”与“记忆”的价值进行重新确认的一次话语实践。 村上春树在中国受到的垂青是前所未有的。自20世纪90年代后,出版界有步骤地引进了大多数主要作品,并且引发了“村上春树现象”。如果说村上春树最初受到国内读者欢迎的原因在于其异质性和新鲜感,那么这种由陌生到崇尚、内化的过渡是在极短时间内完成的。当阅读村上小说成为一个新兴阶层的标志,就证明对于村上春树的小说,在一个特定的读者群体之中,已经开始全面实现同一化方式的阅读。而文学评论界评价方式的显著变化,也完全与此相对应。初期评论中尚有对其作品表现的都市化社会中个体存在的精神危机的洞察,但后来却越来越多地对作品展现的消极的人生态度,作为守候孤独的唯一方式加以肯定和认同,甚至将其作品视为心灵的王国或潜意识的迷宫。这种由外到内的距离感消失的同化过程,绝妙地反映了20世纪90年代后中国都市化进程下,文学观念与价值取向的巨大转变。文学的通俗化与脱意识形态化倾向,是村上春树文学在中国实现本土化不可或缺的土壤。 中国已经形成了村上小说在海外的一个最大的阅读销售市场,在这种情况下,小森阳一的解读和批判,可以反衬出国内村上春树接受中的诸多盲点和偏向。当这本批判性著述进入中国读者的视野时,也就意味着将在一个复杂的语境下接受中国读者的阅读。作者鲜明的阅读立场和富于冲击力的解读观点能否为读者共有,有待于日后的验证。但在这部著作所剖析的具有话题性的对象之外,具有启示性意义的,首先在于作者运用的严谨而又富于说服力的小说阐释方法,其次还在于本书所秉持的对于文学这一语言化艺术形式的伦理性的恪守。 诚然,对于一部小说,每一个读者都有自己理解和解释的自由。就文本阐释而言,任何一种阐释都不可能替代或割断其他方式阅读的可能性。小森阳一通过本书所要挑战的,也正是在社会心理需求与出版商业运作之下合谋出台的以“疗愈”和“救赎”为关键词的单一化阅读与接受模式。这本著作足以促使读者再读小说原作,通过自己的细读去审视和辨析。如果一部文学批评作品能够达到如此效果,便已经体现了文学批评的力度与价值。本书中的一个一以贯之的宗旨,便是要告诉读者,面对任何一个语言建构出的文本,读者都不能停止和放弃使用语言的思考。 当文学的大众化与流行性彻底消解了俗文学与纯文学之间的界限之后,依然不能够放弃文学话语方式自身的伦理根源。否则,便意味着对于建构了文学形式的语言的亵渎,意味着使用语言的人类对于自身尊严的放弃。小森阳一基于理性与良知发出了这样的声音,对此,也同样需要阅读者基于理性与良知进行思考和回应。 本译本是在很多人的关心和支持下得以问世的。东京大学项目副教授林少阳先生为翻译工作提供了倾力的援助,多次在东大驹场校园以及京王线仙川站前的交流讨论所得,很多都反映在译本之中。小森阳一先生在百忙之中为译者答疑解惑,并撰写了中文版序言。清华大学王中忱教授始终关注并督促翻译的进展,给予译者鼓励和支持。中国社会科学院研究员赵京华先生不仅积极策划出版事宜,更是对全部译稿进行了细致的审阅和修订。新星出版社编辑于九涛先生的不懈努力,保证了本书的顺利出版。此外,北京外国语大学应杰副教授、吉林大学徐明真副教授曾作为最初的读者为译稿提供了很好的建议。 谨在此向所有为本书尽力的人表示感谢!村上春树论 ①河合隼雄(1928—),日本著名荣格派心理学家、临床心理学家。2002年1月至2006年10月间出任日本文化厅长官。曾与村上春树共著有谈话录《村上春树去见河合隼雄》(岩波书店,1996年12月)。(本书所有脚注均为译者注) ②“物语”即故事,同时也是以《源氏物语》为代表的日本古典小说的文学式样。河合隼雄曾提出过“物语小说”这一独特说法,意指将故事或日本古典小说结合在现代小说中的小说。 ①箱庭疗法是1929年兴起于欧洲、后与荣格派分析心理学相结合的一种心理疗法,又称沙盘疗法或沙箱疗法,由河合隼雄介绍到日本后在临床心理学界得到推广和应用。 ②加藤典洋(1949—),日本知名文艺评论家。1995年于《群像》上连载的《败战后论》中主张先哀悼日本的战亡者,纠正战后日本的“人格分裂”之后再向2000万亚洲战亡者表示哀悼。其论调受到了左翼知识分子的批判,高桥哲哉针对日本的战后责任与之展开了论战。 《海边的卡夫卡》现象及其背后(译者序)